“西方”以外:从阿西亚·杰巴尔书写的阿尔及利亚,想象全球南方的女性联结

作者:雅雯

编辑:笑哲、Alexwood

全文约5600字,大约需要13分钟阅读

在过去的一个多世纪里,中国的现代化进程遵循着“学习西方以超越西方”的逻辑轨迹。西方女权主义(或称“第一世界”女权主义)因此不可避免地成为中国乃至后殖民世界女性所仰望的灯塔。然而,这种单向的、即便带有批判性质的借鉴,也无形中加固了“先进的”西方与“落后的”非西方的二元视角。

在当今所谓的“中国崛起”的背景下,重新阅读那些根植于第三世界本土女性具身经验的作品,理解她们挑战多重压迫与不公的呼声,依然具有重要意义。

中国妇女与性别研究学者李小江敏锐地察觉到中国女权主义起源与西方的不同——欧美国家的中产阶级女性通过教育和就业进入社会,而中国妇女广泛走向社会的起点则源自投身革命。然而,尽管中国女性与其它前殖民地国家女性在历史境遇上存在相似性,这种比较却鲜少有人讨论。从阿尔及利亚的独立战场,到中东库尔德人如火如荼的解放运动,再到乌克兰和巴勒斯坦的抵抗前线,女性同样扮演着不可忽视的角色。然而,随着这些民族国家从驱逐殖民者的共同使命中解脱,曾承诺社会平等与集体解放的民族主义理想,往往被男性主导的政府束之高阁。

正如李小江所言,“尽管我们的社会浸染在‘男女平等’的意识形态氛围中,却没有在家庭和日常生活层面上发生过女权主义革命 ”。这一洞察与许多研究阿尔及利亚性别语境的学者观察相呼应。例如,研究阿尔及利亚的社会学家Marnia Lazreg和文学学者Ranjana Khanna指出,阿尔及利亚在后殖民时期,女性的境遇不仅未显“进步”,反而在独立后的社会中,陈旧的性别规范在抵御“西方”与新殖民主义思想渗透的名义下得到了加固。

在本文中,我们将一同走进阿尔及利亚裔法语作家阿西亚·杰巴尔(Assia Djebar)笔下的女性世界,通过她未竟的《阿尔及利亚四部曲》来感受她对历史洪流中女性命运的思考与关怀。选择杰巴尔的原因,并非出于追求某种“代表性” ,而是因其在地化的表达与丰富的政治意涵。她的作品揭示了在不同政治、经济、文化语境下,女性的经历、困境、诉求与愿景。在杰巴尔的书写中,阿尔及利亚的现实虽然看似与中国的本土语境相去甚远,实则息息相关。通过这份介绍,我们期望能为读者伙伴在西方以外、更广阔的世界中提供想象力的资源和联结的途径。

阿尔及利亚解放运动中的女性身影 | [来源] https://fighting-words.net/2022/04/13/after-60-years-of-independence-algeria-remains-a-center-of-international-affairs/

伊拉克辛贾尔的库尔德工人党(PKK)战士 | [来源] https://widerimage.reuters.com/story/women-wage-war-on-islamic-state

抗议以色列占领的巴勒斯坦女性 | [来源] https://gal-dem.com/for-palestinian-women-violence-doesnt-end-with-ceasefire/

阿西亚·杰巴尔

(1936-2015)

从未将阿尔及利亚独立战争称之为“革命”。她清楚地意识到,战争虽然爆发,但阿尔及利亚女性的命运轨迹并未因此发生根本性的转变,殖民主义带来的屈从性依然隐伏于社会结构与性别关系之中。在杰巴尔笔下,这种对权力关系的敏锐洞察使她拒绝单一视角对阿尔及利亚女性境况的诠释,力求展现其多元而复杂的面貌。

摄影:Irmeli Jung

杰巴尔与法语的关系也充满了矛盾与纠葛。

她曾这样描述自己与殖民语言的复杂情感:

“这种语言,它曾囚禁我的同胞;如今当我用法语书写时,我仿佛成了古代的信使,怀揣一封可能置我于死地或让我身陷囹圄的密信。”

在《爱,幻想曲》的序言中,杰巴尔的英文译者Dorothy Blair提到,杰巴尔在有意识地超越这种“敌对”的语言桎梏,甚至在某种程度上“驯服”(colonize)了法语这门殖民者的语言。她在书中游刃有余地借用古语、罕见术语,并从医学、科学和音乐表达中汲取隐喻,同时又能通过细腻的笔触激发读者的感官与情感共鸣。她的散文风格堪称完美。

相较于杰巴尔早期的作品,她的四部曲融入了更多自传色彩。在穆斯林文化背景下,这样的创作无异于女性在公众场合“揭开面纱”(unveiling)。宗教与自传体之间的张力,促使杰巴尔开始尝试自小说(autofiction)的创作,同时为阿尔及利亚女性集体立传。在这种复合的文学体裁中,自传成为杰巴尔重返她所深深依恋的母性世界的途径,通过回忆修补因殖民经历而破碎的自我的方式。同时,她笔下的女性叙述者总是在与一个更广阔的女性世界对话,让被历史和社会噤声的阿尔及利亚女性的主体性在公共空间中得以显现,发出属于她们自己的声音。

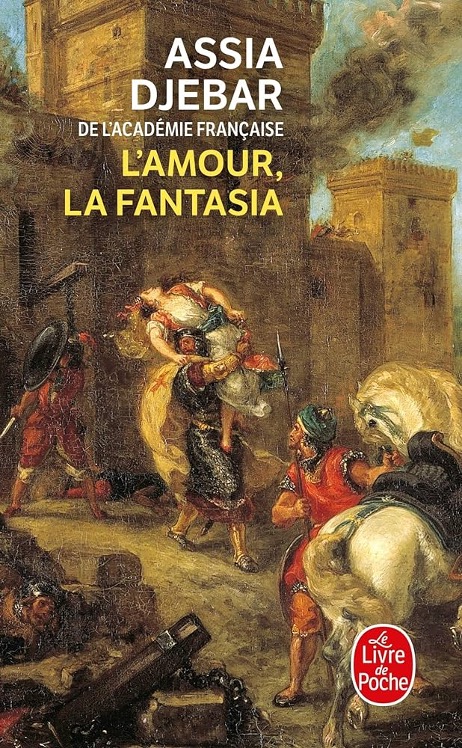

四部曲之一:《爱,幻想曲》

L'amour, La Fantasia, 1985年由法国知名出版社JC Lattès首次出版 (英译为“Fantasia: An Algerian Cavalcade”, 中文暂译《爱,幻想曲》)

《爱,幻想曲》是一部积极介入历史,重新构想女性共同体的杰作。书名似乎透露出杰巴尔对文学职能的理解:正如音乐中的幻想曲,文学创作的要义在于对声音和腔调的精心处理,以及对现有话语的编排,使之既显凝练深刻,又不失严谨。这部作品构思繁复,不仅与法国殖民档案进行批判性对话,还重建了生活在杰巴尔故乡舍尔沙勒(Cherchell)的农村女性的口述证词,这些女性大多数不识读写,然而在抵抗殖民者时所展现的英勇却不逊色于任何人。同时,作品中也穿插了杰巴尔的个人经历。